연구소 주변 방사성물질 거의 검출 안돼

원자력연은 지난해 12월 연구원 부지 내 정문 앞 배수구 하천 토양 조사에서 방사성물질 농도가 일시적으로 증가한 것을 확인하고 올해 1월 원자력안전위원회에 보고한 바 있다. 이를 토대로 원안위와 KINS(한국원자력안전기술원·원장 손재영) 조사에 착수했다.

KINS 조사팀에 따르면, 지난해 4분기 세슘-137 방출이 25.5 Bq/kg 보고됐지만 그 외 특이사항을 보이지 않았던 것으로 파악됐다. 방사성물질 유출이 적었던 이유는 ▲위험성이 낮은 시설 ▲세슘-137가 토양에 잘 흡착되는 특성 때문인 것으로 확인됐다. 다만 지난해 4분기 측정에서 특이값이 나타난 것은 10월~11월 사이 강수량이 200mm로 늘면서 일부 방사성물질이 부지 외부로 흘러나갔다는 조사팀 설명이다.

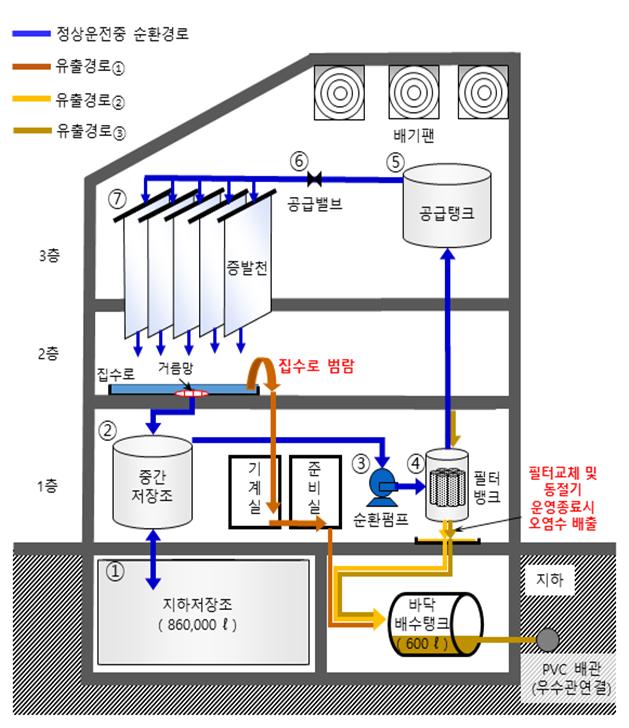

방사성물질 유출원인은 자연증발시설의 배수시설이 승인받은 설계와 다르게 설치, 운영됐기 때문으로 드러났다. 승인된 자연증발시설은 극저준위 액체 방사성폐기물 (185 Bq/ℓ 이하)을 지하저장조(86만ℓ)에 이송받아 이를 끌어올려 3층의 공급탱크에서 2층에 길게 늘어뜨린 증발천에 흘려보내면 태양광에 의해 자연증발되고 남은 방폐물을 다시 지하저장조로 보내는 폐순환 구조로 설계됐다.

그러나 실제 현장에는 인허가 받은 설계에는 없는, 지하에 외부배관으로 연결된 바닥배수탱크(600 ℓ)가 설치됐다. 1층의 일부 배수구가 바닥배수탱크로 연결된 상태로 건설, 1990년 8월부터 매년 4~ 11월까지 운영돼 왔다.

그동안 시설 운전자들은 지하저장조(86만ℓ) 외에 바닥배수탱크(600ℓ)가 별도로 설치된 상황을 몰랐던 것으로 나타났다. 또 1층의 모든 배수구는 지하저장조와 연결돼 폐순환되고 있는 것으로 인지하고 있었다는 게 관계자의 설명이다.

원자력연은 20일 사과문을 통해 실시간 모니터링하는 지원시스템이 미비, 운영요원 교육 등 운영체계 미흡을 인정했다. 하지만 KINS 내에서 원자력연 전담팀이 없는 상황, 현장규제의 역량의 한계도 문제로 확인됐다.

박원석 원자력연 원장은 "안전관리본부의 역할을 강화하고 원자력이용시설 관리시스템을 구축해 운영하겠다"면서 "자연증발시설 등 방사설폐기물 처리 시설의 운영체계 개선과 방사선환경모니터링도 강화하겠다"고 말했다.

길애경 기자

kilpaper@HelloDD.com

댓글 정렬