모든 것이 변해도 변하지 않는 곳이 있다

26년 변함없는 모습으로 한 자리 지켜온 'KAIST 학부이용원'

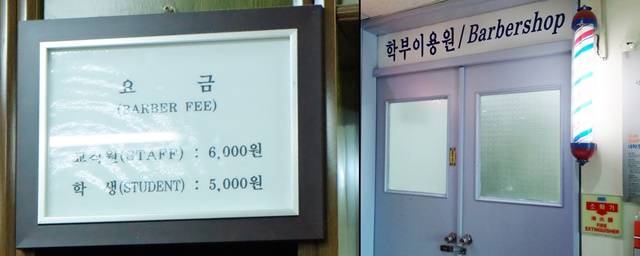

KAIST(한국과학기술원) 학생회관에 자리한 학부이용원.

문을 열자 눈에 띄는 가격표.

학생 5천원 교직원 6천원.

근래 보기 드문 가격이다.

나이 지긋한 교수님 한 분이 이발중이다. 그리고 그 곁에는 인자하고 묵직한 미소의 이발사가 열심히 가위질을 한다.

"이름은 알아 뭐하게, 그냥 KAIST 이발사라고 하지 뭐..."

가위 날이 스치는 소리, 그리고 족히 30년은 됨직한 클래식 라디오의 음악소리가

자그마한 실내를 가득 채운다. 이곳은 새로운 것을 창조하고 연구하는 KAIST에서

아날로그 감성을 공급받는 유일한 장소인 듯 했다.

자칭타칭 KAIST 이발사라 불리는 그는 올해로 40년째 가위질을 하고 있다. 그리고 그 세월 가운데 26년을 KAIST에서 보냈다.

처음 KAIST에 들어올 때만 해도 이발소가 꽤 잘 되던 시절. 그는 꽤 몫이 좋은 선화동에서 이발소를 운영 중이었다. 하지만 같은 이용원을 해도 좀 더 보람되게 일하고 싶었고 '돈보다 더 중요한 일을 하자'는 나름의 사명감을 갖고 KAIST 이발사가 되기를 자청했다.

◆ "요즘은 문 열고 들어오는 학생만 봐도 반갑지..."

손님은 꾸준히 있는 편. 오래 해 온 만큼 단골손님도 많은데 그 중엔 학부학생이었다가 교수가 된 손님도 많다.

하지만 그래도 가장 반가운 손님은 역시 학부생들이다. '학부이용원'이니 학부생들이 많이 와야 아저씨도 신이 나는 모양이다.

"학생들은 신입생 때나 오고...거의 안와... 요즘 워낙 유행이 많이 바뀌니까 내가 그걸 다 따라갈 수가 없거든...그래도 깔끔하게는 잘라주지..."

오히려 외국인 유학생이나 외부 손님이 학부생보다 더 많은 편이다. 그렇다보니 출근길 더벅머리를 한 학부생을 보면 먼저 다가가 이발하러 오라고 말하고 싶단다.

◆ 이발사 아저씨의 26년 아날로그 철학

그가 사용하는 면도기는 30년이 넘었다. 지금 쓰는 가위도 20년 정도 쓴 것. 하지만 보여준 날은 얇고 날렵했다. 매일 일과를 정리할 때는 가위 날을 갈기 때문인데 그래야 머리카락을 부드럽게 자를 수 있다고 한다.

아무리 비싼 가위를 써도 기술 없는 사람이 쓰면 소용이 없다. 그래서 그는 매일 자신의 기술이 녹슬지 않게 가위를 갈고 칼날을 정리한다.

"여기는 다들 바쁘게 연구하고 기계도 많이 다루고 그러니까... 좀 편안한 느낌을 주고 싶어서 되도록 옛날 것 그대로 쓰려고 하는 편이지..."

33년 된 카세트 라디오에선 친근하고 따뜻한 가수 양희은의 노래가 흐른다.

연구와 과제, 디지털과 테크놀로지. 그 안에서 바쁘게 살아가는 자식 같은 학생들에게

그는 늘 한결같은 편안한 모습의 이발사 아저씨로 기억되고 싶다.

때 마침, 한 학생이 학부이용원의 문을 연다.

"안녕하세요, 아저씨! 금방 되나요?"

아저씨의 얼굴에 미소가 번진다.

학부이용원의 빈 의자엔 추억과 휴식이 있다. 그리고 간판은 오랜 세월을 품고 있었다.

댓글 정렬